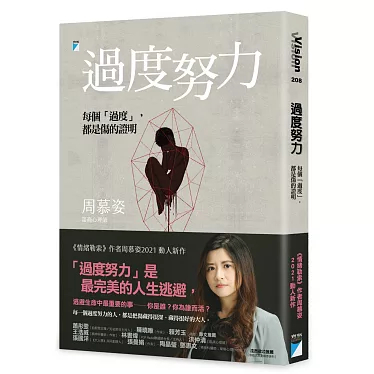

作者周慕姿是知名心理諮商師,同時也暢銷書作家,其中最著名最暢銷的《情緒勒索》席捲2017各大書商排行榜,相信各位一定也都不陌生,此外她也有podcast節目《周慕姿放心說》,私下還是金屬樂團主唱,看得出來多才多藝的她在人生每個階段,都非常努力地做好自己!而這本書她分享了八個案例,從中,你可能會想到自己或是身邊的某人,書中不會直接告訴你該怎麼辦,而是讓你理解「我腦袋都知道,但心裡做不到。」的不是只有你,跟著案例故事,我們也一起慢慢地接觸自己內心最柔軟、最脆弱的那一塊,理解與接納自己的情緒和感受,讓自己有勇氣做出不同的選擇,這才是最難的。

過度努力

過度努力

一開始作者用了自己的故事作為引言,如同作者介紹一樣,我們看到的周慕姿在方方面面都表現出色,在某些人眼中,她也有點「過度努力」,雖然她自己覺得還好啊,然而這正是「過度努力」的徵兆之一:別人都說你太努力,但你都覺得,還好。

原來慕姿的爸爸常常不在家、風評也不好,她一直想表現優秀的其中一個動力就是不想像爸爸一樣讓媽媽失望、她想保護媽媽,不想被別人看不起。從小就參加比賽,讓媽媽看到獎盃才鬆一口氣,這樣拼命三郎的習慣到長大工作都沒變,直到某天在前輩提醒下,她才驚覺「自己是不是花太多時間,在他人的期待上」。

當我們沒有辦法與自己的內心接觸、正視自己的恐懼,「過度努力」只是面對恐懼時的一個習慣,一個想得到安全感的防衛機制與生存策略。

鋼鐵先生:只要我不在意任何人,我就不會被傷害

鋼鐵先生:只要我不在意任何人,我就不會被傷害

探索:

昱禹找上心理師是因為與太太的關係疏離,昱禹的太太覺得自己無法靠近他,就像面對一堵牆,有了孩子之後更加劇昱禹「太過自我」的性格,是太太拜託他來諮詢,所以他來了。(他心裡是覺得沒有需要)

昱禹告訴心理師:「太太都很想知道我每天發生什麼事,啊不就每天寫程式,和一些狗屁倒灶的事,心情已經夠不好了,難道還要在家裡再講一次讓家裡氣氛變差嗎?而且說了有什麼用,她也幫不上忙,說不定還覺得麻煩,唉!」

抗拒:

諮商師建議太太也一起來,這次太太來了,他們坐同一張沙發,但是距離好遠。

太太先說,她知道昱禹平日工作很忙,加班到很晚,需要休息,沒時間陪他們,但是到了假日,昱禹也都不願意帶他們出門,有些聚會就算出席了,心也不在,感覺自己好像沒老公一樣⋯⋯

昱禹沒有反應,被問感覺時,就是簡單冷漠地說,「這些話,我常聽啊!習慣了!」,並說著自己做的努力,太太好像看不見。

太太也不甘示弱地反擊「你賺錢養家的辛苦我都知道,但是你到底有沒有心?」

聽到這兒,昱禹有了明顯的情緒反應,嗆出「沒有心?!我就不會寧願待在公司,也不想回家看到妳醉醺醺的樣子!」

原來,昱禹媽媽就是因為有酗酒的習慣,常跟昱禹爸爸吵架,最後爸爸就沒回來了,而昱禹就是為了這個家,留下的那個人,他認為「愛人的方式就是做好自己的事,不要給對方添麻煩」,而太太喝酒這件事勾起了昱禹最不想記起的不堪回憶。

覺察:

昱禹的童年正是昱禹太太一直以來的害怕,她一直很努力,不能像昱禹媽媽一樣,她要給昱禹一個不一樣的家,想要給昱禹幸福,但是她覺得自己失敗了,沒做好,而且還跟昱禹媽媽一樣喝酒⋯說著說著眼淚不停流下來

昱禹很快回應了「我沒有覺得你做得不好,做不好的⋯是我」,昱禹自責自己沒有能力讓太太快樂,太太本來很好,都是因為他,才讓太太變得像媽媽一樣⋯這樣痛苦的情緒太難以承受,於是昱禹用「情緒隔絕」,把自己關起來,別人碰不到自己,自己也出不去!讓自己做該做的事,毫無感覺地過生活。

原來,他們都有各自的傷,也都很在乎對方,太太覺得自己沒用又喝酒,擔心昱禹會想離開她。

昱禹情緒很多,沈默許久才說「我只是⋯怕說出口會崩潰,妳沒有不好,我只是覺得自己沒用,請你不要丟下我」

有時候,我們會怕自己沒用,而讓所愛的人離開我們,但在親密關係中,真正加深彼此感情的,不是那些看似「有用」的物質提供,而是,當我們願意讓對方看到我們的脆弱、恐懼、情感⋯那是我們真正的樣子,這些我們誤以為「沒有用」的部分,才是在關係中最珍貴的寶物。

行動:

最後一次,昱禹和太太一起來,兩人並肩坐在沙發上,關係看起來好多了!平日會一起喝一杯紅酒、週末會出去走走,只是昱禹有時候還是不理人,他說我還是「不習慣說自己」,怕抱怨會把負能量傳給家人。

太太馬上拉著昱禹的手回應:「沒關係,你想講,我就一定會聽。只要我有力氣,我想陪你、想聽你說任何你不習慣對別人說的事。你相信我,好不好?」

兩人雙手緊握,一直到離開諮商室都是。

不「好有用」就沒用:必須當「最好」的有用醫生

不「好有用」就沒用:必須當「最好」的有用醫生

探索:

育仁從知名大醫院體系醫學系畢業後就一直在這邊當住院醫師,第四年了,現在他是總醫師,但他發現自己工作時越來越難控制自己的脾氣,很容易沒耐心、煩躁,常跟同事、教授、病患起衝突,還在醫院崩潰過幾次,因此來諮詢。

他說,原本以為自己還算聰明又努力,自從讀這個學校醫學系就發現強者真的太多了,自己根本普通到不行,甚至有點笨⋯大學撐過去之後,到了醫院,自己是最小咖的,被呼來喚去、被壓榨,現在我每天都有「我什麼都做不好」的感覺,像溺水一樣,但選擇離開是弱者,我只有更努力才能夠繼續生存下去。

- 「有用」,是為了別人的需求;

- 「很棒」,是為了在這環境找到生存的價值與位置。

關掉情緒,才能專注做到「有用」跟「很棒」。

抗拒:

育仁不斷抱怨醫院的鳥事⋯⋯但自己又努力撐著

諮商師不禁問了:「所以,當醫生是你的夢想嗎?」

原來,育仁當醫生是「爸媽的夢想」,育仁爸爸在外是校長,在家就是家裡的國王,他說要怎樣大家就必須照做,不然他會暴怒、會打人,雖然育仁兩兄弟都曾為了自己的科系跟父母抗爭過,但最終都還是妥協了,照著爸爸的意思。

其實,我們的情緒表現方式,有部分是學習來的。

「憤怒」,這個情緒比「害怕」更能保護你、更能促使你做些什麼離開這個情境。當你熟悉這個模式,一旦感受到生活中出現一些計劃外、不可控的狀況,就很有可能以爸爸的處理方式「憤怒」來控制,讓事情回到軌道上,合自己心意。

覺察:

育仁說以前自己在同學眼中是好好先生,最近同學(現在的同事)問他「育仁,你最近怎麼回事?」,他竟然暴怒,然後回頭看到鏡子裡發脾氣的自己,跟爸爸好像⋯

原來育仁習慣用「自己」去滿足別人,當他無力一一滿足別人時,產生了自我懷疑的巨大羞愧感,而在無法處理羞愧感時,就把它丟到別人身上,「假裝」責怪別人、要求別人。

很少有男性從小被教導、學會如何理解自己,並且學習排解、接納這樣感受與情緒,因此,焦慮、自我厭惡、羞愧⋯這些複雜的情緒教·交織在一起時,最容易用一種情緒表達,那就:憤怒。

這次諮商師透過兩張椅子,一張代表育仁爸爸、一張代表育仁,讓育仁在不同情境下感受自己的年紀和當時對爸爸的感覺,跟爸爸對話,一直到最後,想像如果自己是育仁爸爸,他會想對育仁說「你不要再那麼努力了,這是你的人生,做好自己就好。」

諮商師告訴育仁,你看你跟爸爸不一樣!記得把「這個自己」召喚出來,站在自己的這一邊!

行動:

幾次晤談後,育仁這次特別放鬆,他說自己同樣會遇到工作上的不愉快,但是感受、想法和處理方式開始有些不一樣了!

他發現,當醫生其實還是自己的選擇,他為了避免跟爸爸衝突而做了這樣的選擇,所以遇到鳥事時,他會告訴自己,這可是你自己選的喔,自己就會平靜下來。

承認自己的選擇,不只是負起自己的責任;也是承認自己的力量:相信自己有能力做選擇。不過,有時候因為太苦,要承認是自己的選擇,其實非常困難,尤其當身邊的人對自己很嚴苛時,「勇氣」常常在這些批評下消耗殆盡。

當我們願意理解:自己的選擇,只是為了生存、我的適應,而這些選擇沒有好壞。給自己多一點同理、一點溫柔、一些空間,能夠好好呵護自己,自我會慢慢長出力量,來面對這個世界。