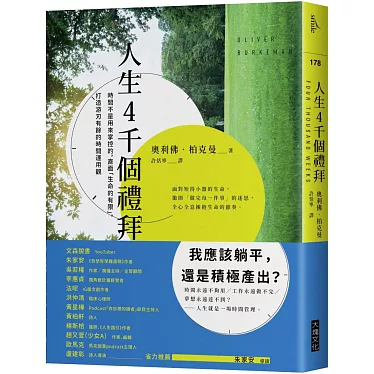

作者奧利佛.柏克曼是紐約時報周更的專欄作家,他的專欄名稱是「這個專欄會改變你的人生」,所以看完這本書,希望也可以改變我們的人生

時間管理悖論

時間管理悖論

當你發現事情太多、時間不夠用的時候,你會去學習時間管理;當你越會管理時間,你有更多事要做⋯

洗衣機、吸塵器的發明沒有讓家庭主婦更輕鬆,反而對於家裡乾淨度的期待更高;email、文書軟體、自動化或現在的AI,大幅度增加了工作效率,想想看,要是你是老闆,你發現員工在一定時間內能做更多事,你會讓他們提早下班還是叫他們做更多事呢?

接受人生時間有限

接受人生時間有限

在你安排一天行程時,心中明白絕不可能有足夠時間做自己想做或別人要你做的每一件事,因此,你至少能在做不到的時候,不再責怪自己。

人生就是一天的放大版,由於時間永遠不夠,你不得不做出困難的抉擇,學著以清醒的頭腦決定要專心做哪些事,哪些則不去管。你必須在深思熟慮後,做出重大、嚇人、無法回頭的選擇或承諾,事先無法得知是否將獲得最好的結果,但是事實證明,願意放手一搏,終將帶來更多滿足感。

面對「錯失恐懼症」(FOMO)時,你必須保持堅定的立場,因為你會發現,基本上你必然會錯過某件事。錯過其實不是問題,錯過反而讓我們的選擇有了意義:我們每選擇要花時間做某件事,都代表我們犧牲了其他所有可用那段時間來做,但最後沒做的事,這個叫做「錯過的喜悅」。

效率陷阱

效率陷阱

「理想上你想做的事」與「你實際上能做的事」之間,有跨越不了的鴻溝。

大家應該都聽過這個知名的故事,一名老師到教室上課,他拿著幾塊大石頭、幾顆小石頭、一袋沙,還有一個大玻璃罐,問學生能否把所有的東西都裝進罐子裡?最後老師示範的答案是:先放大石頭,接著小石頭,最後才放沙。

然而,這個故事根本是一則謊言。今日的時間管理真正的難題,不在於我們不懂要先放大石頭,而是大石頭太多了!

我們需要學會的是放棄哪些大石頭!

有一天巴菲特的司機問他,如何排事情的先後順序?巴菲特要他列出人生最重要的25件事,然後按照重要性排序。他以為巴菲特會教他如何安排時間完成這些事,結果出乎意料,巴菲特說:「那麽你就安排時間去做前五件最重要的事,別再分心去想其他那二十件的事了。」

破釜沈舟

破釜沈舟

哲學家柏格森說:「我們渴望的東西,總是比真正擁有的東西還美好,夢想比現實更有魅力」,未來的吸引力大過現在,原因是你可以沉溺於對未來的各種期待,即使你希望的事物相互矛盾。

哈佛大學社會心理學家丹尼爾·吉爾伯曾做過一個實驗,讓數百人免費挑一張藝術海報帶走,接著將受試者分為兩組。第一組被告知,可以在一個月內改挑另外一張海報;第二組的被告知,選了就不能換。在後續的調查中,他們發現第二組的人,對於自己選定的海報滿意度較高,不會猶豫不決,不會盤算著或許還能做更好的選擇。

去做你一直害怕或拖延的事情,將帶來意想不到的海闊天空,例如:終於提出辭呈、生小孩、處理惡化的家庭議題或簽約買房子。當你再也無法回頭的時候,焦慮會消失,因為現在只有一個方向可走,你要前進,走向你的選擇帶來的結果。

注意力

注意力

注意力就是生活:你活著的體驗,就是你付出注意力的每一件事的總和。在你人生的終點回首從前,每一刻抓住你注意的東西,就是你活過的人生。

當你把注意力放在你不是特別重視的事情上,你付出的代價就是你的生命。

手機社群軟體的「說服式設計」:往下滑就能刷新頁面的功能,利用一種「不定期出現獎勵」的現象,像吃角子老虎一樣,當你無法預測更新頁面時會不會有新文章可讀,就更有可能一試再試。

做重要的事會讓人感到不適感,我們為了逃避,跑去找令人分心的樂子,以減輕那種被綁住的痛苦。

「造成分心的事物」,其實不是我們分心的根源,只是我們紓解情緒的工具。我們很難專心和另一半對話,不是因為你偷偷滑手機,原因是你很難專注於對話,因為聆聽需要花力氣、有耐心,也可能聽到的訊息讓你不舒服,所以看手機自然讓你比較開心。

消除分心沒有秘訣,而是體認到不適的感覺不可避免,接受現實的限制,你獲得的獎勵是不再感到那麼受限。

活在當下

活在當下

我們從小就一直為未來而努力,不斷用現在去換取未來,忘了享受當下:拿童年玩樂的時間去換取好的高中,拿高中探索興趣的時間去換取好的大學,拿大學純粹享受知識的時間去換取有前景的工作。

我們這麼做的原因,為的是感到全面掌控著自己的人生。你相信生活真正的意義存在於未來的某個時候,你的努力有一天會開花結果。這樣想的時候,就不必面對討厭的現實。

事實上,關鍵時刻原本是現在才對—人生只不過是一連串的「現在」,最後是死亡。

有個寓言故事:一名正在渡假的紐約商人,和一名墨西哥漁夫聊天。漁夫說自己一天只工作幾個小時,剩下的時間就曬曬太陽、喝喝酒和朋友玩音樂。商人覺得不可思議並好心地向漁夫說,如果他能更努力工作,就可以把利潤拿去投資,組成大型船隊,付錢叫別人去捕魚,賺進大筆鈔票,早早就可以退休了。漁夫問:「那接下來我要做什麼?」商人想想後回答:「嗯,那你就可以曬曬太陽、喝喝酒和朋友玩音樂啦。」

太努力善用時間的人,反而錯過了人生。

重新找回休息

重新找回休息

把時間當成一種要盡量利用的東西,會有個問題:就連休閒時間也必須以更有生產力的方式運用。

為了「好好利用時間」,單純享受休閒時間,會開始令人感覺不安、有點浪費時間的感覺,我們的潛意識告訴自己,休閒時間還是要用來投資你的未來或至少不能無所事事,然後就安排塞滿休閒時間的活動。

就像喜歡在休閒時慢跑的朋友,會漸漸告訴自己,唯有在未來跑出成績,跑步才有意義;就算花一年的時間當背包客環遊世界,如果你的目標不是探索世界,而是替心中的體驗庫增加庫存,也是落入了相同的困境。

休閒不再只是放鬆或享受樂趣,它變成了待辦事項,它不過是恢復精神的工具,為的是其他目的(對工作表現有幫助的自我提升、能繼續做更多工作的休息⋯)。

不再追求速度

不再追求速度

不斷追求速度的我們,反而讓「不耐煩」成為現在人的通病。

城市裡的用來提醒駕駛或路人安全的喇叭聲變少了,大多是叫別人「快一點」、罵別人「搞什麼」的不耐煩,我們能容忍網頁下載的時間、看影片的時間、甚至是微波食物的時間,每一秒都覺得漫長。

要花三個小時好好欣賞一幅畫或看一本書,我們很快就會覺得坐立難安,我們期望自己被打斷,不用被侷限在那裡。別太快放棄,試著觀察,然後等待⋯

培養耐心的三原則

- 1.讓自己喜歡遇上問題

- 2.聚沙成塔,每天只允許自己花一點時間去做某件重要的事,不能多做

- 3.原創性通常位於非原狀性遙遠的另一頭,先走過眾人走過的路,才有可能接觸到更豐富的獨特型態。

👧🏻人的壽命真的短的嚇人,活到八十歲也才4千個禮拜而已,太努力也沒用XD。過度努力的我們,接受這個侷限,不用害怕沒有善用有限的時間、活在焦慮裡,因為人生短暫反而讓我們鬆一口氣,放棄掌握一切的目標、不去追求成為理想中的人之後,反倒能帶來力量讓我們專注當下、培養耐心。

順讀性:⭐⭐⭐⭐⭐

含金量:⭐⭐⭐⭐⭐